Blattform bestimmen

Das Blatt verrät mehr als man denkt: Wer die Grundformen sicher erkennt, grenzt Pflanzen schneller ein als mit fast jedem anderen Merkmal.

Die Form eines Blattes gehört zu den verlässlichsten Merkmalen beim Bestimmen von Wildkräutern. Sie bleibt stabil – auch dann, wenn Blüten fehlen oder die Pflanze noch nicht voll entwickelt ist.

Wähle unten die Form, die deiner beobachteten Pflanze am nächsten kommt. Auf den Detailseiten lernst du die typischen Kandidaten kennen – und vor allem die Unterschiede, die in der Praxis wirklich zählen.

Herzförmig

Runde Basis, oben leicht zugespitzt – z. B. bei Gundermann.

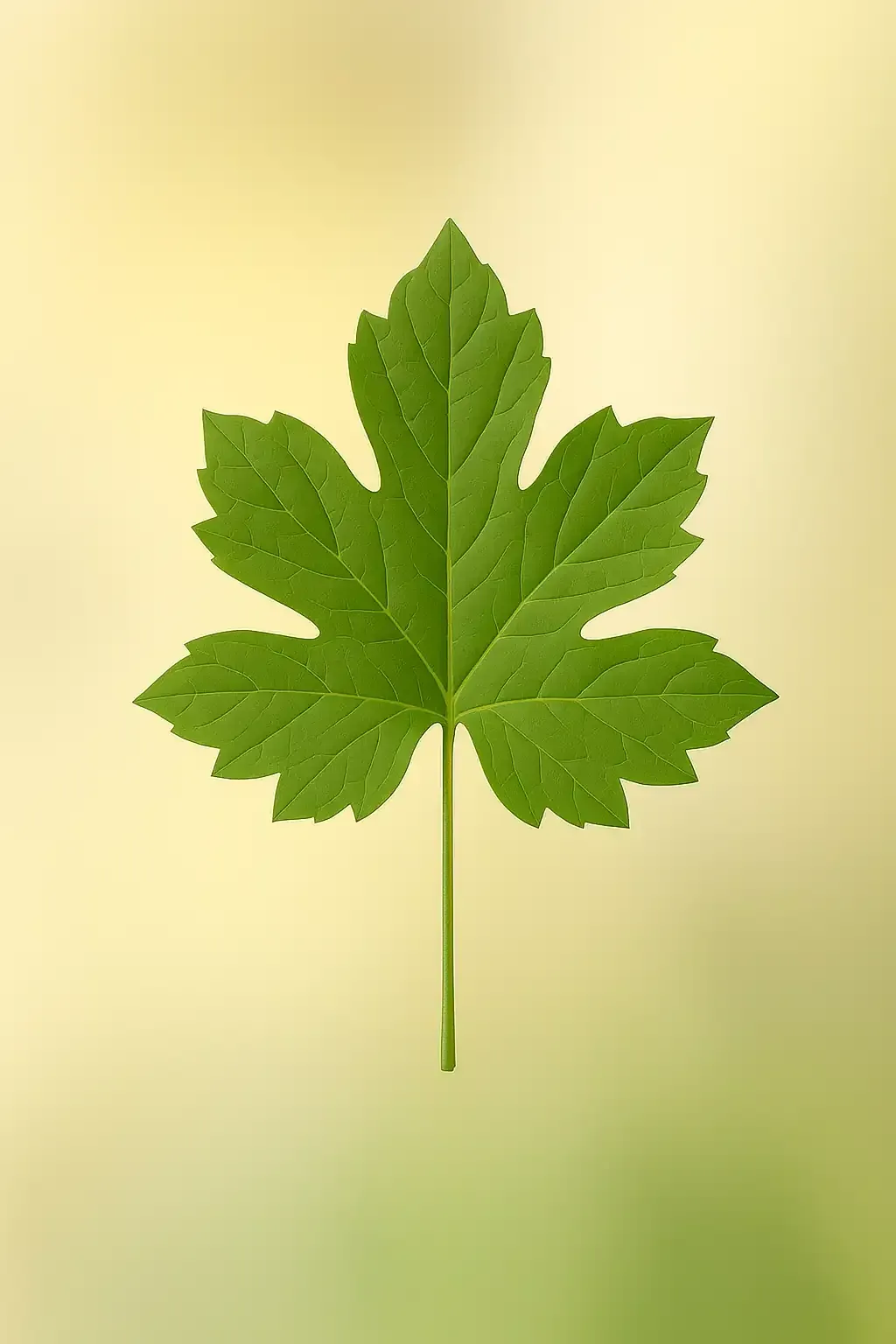

Handförmig

Mehrere große Lappen wie eine geöffnete Hand – z. B. bei Ahorn.

Gefingert

Einzelne Blattsegmente entspringen aus einem Punkt – klar getrennte „Finger“.

Gefiedert

Viele kleine Blättchen entlang des Stiels – wie bei Möhre oder Farn.

Gelappt

Mit tiefen Einschnitten – typisch z. B. beim Löwenzahn.

Lanzettlich

Lang, schmal und spitz – wie bei Spitzwegerich.

Linealisch

Grasartig, sehr schmal – typisch für Gräser und grasähnliche Pflanzen.

Rund

Beinahe kreisrund – z. B. bei Huflattich oder Pfennigkraut.

Blattform-Vergleiche – sicher unterscheiden lernen

Manche Blätter wirken auf den ersten Blick ähnlich. Diese Vergleiche zeigen dir feine Unterschiede und helfen dir, schneller die richtige Pflanzenform zu erkennen. Ideal für Einsteiger und für alle, die sicherer bestimmen möchten.

Blattform bestimmen – der sichere Einstieg in die Pflanzenbestimmung

Am Anfang habe ich Wildkräuter fast ausschließlich mit einer App bestimmt. Das war schnell und oft hilfreich – doch die Ergebnisse kamen als Wahrscheinlichkeiten: 62 %, 79 %, manchmal 91 %. Für die Küche oder die Hausapotheke war mir das nie sicher genug. Genau hier haben mir die Blattformen den Weg gewiesen: Sie sind Einstiegsmerkmale, die zuverlässig verfügbar sind – lange bevor eine Pflanze blüht – und die ich mit anderen Merkmalen kombinieren kann. Heute nutze ich beides: erst den schnellen App-Vorschlag, dann die systematische Prüfung der Blattform und der Begleitmerkmale. In Verbindung mit einem Pflanzenporträt sind Verwechslungen mit giftigen Arten nahezu ausgeschlossen.

Warum die Blattform entscheidend ist

Die Blattform ist in der Bestimmungspraxis ein verlässlicher Startpunkt. Während Blüten nur saisonal sichtbar sind, begleitet uns das Blatt fast durch das ganze Jahr. Schon ein kurzer Blick auf Umriss und Proportionen sortiert Kandidaten aus: eher lanzettlich und schmal, auffällig herzförmig oder in mehrere Lappen handförmig gegliedert? Dieses erste Raster spart Zeit und verhindert, dass man sich im Artenmeer verliert. Entscheidend ist: Die Blattform liefert Hinweise , keine Urteile. Sie ist der erste Filter – ein Türöffner, dem weitere Prüfungen folgen: Blattrand, Blattnervatur, Blattstellung, Stängelquerschnitt, Wuchsform, Standort und Saison.

Für Einsteiger ist die Blattform besonders wertvoll, weil sie sich trainieren lässt. Wer täglich zwei, drei neue Blätter betrachtet, beginnt sehr schnell, Muster zu erkennen: das „Lanzen‑Gefühl“ beim Spitzwegerich, die weichen, runden Umrisse der Malven, die dreigeteilte Erscheinung beim Giersch. Mit jedem Abgleich wächst die Sicherheit, App‑Vorschläge richtig einzuordnen und im Hintergrundwissen zu verankern.

Typen & Formen – Herz, Hand, Lanzette & Co.

In der Praxis genügen wenige Grundkategorien, um 80 % aller Begegnungen schnell einzuordnen. Die folgende Übersicht beschreibt die wichtigsten Formen mit typischen Vertretern. Den ausführlichen Link‑Block zu herzförmig , handförmig usw. lässt du – wie besprochen – unverändert bestehen; hier fassen wir die Kerneigenschaften zusammen.

Eiförmig / Oval

Unten breiter, nach oben zulaufend; oft mit deutlich sichtbarer Mittelrippe. Eignet sich gut als Einstiegskategorie, weil viele Kräuter eiförmige Blätter tragen. Beispiele: Bärlauch (breit eiförmig), Giersch (eiförmige Teilblättchen), Wegerich‑Arten (breit‑oval bis lanzettlich).

Elliptisch

Gleichmäßig oval, an beiden Enden ähnlich schmal; die breiteste Stelle liegt in der Mitte. Beispiele: Thymian (kleine elliptische Blättchen), viele Gehölze mit zierlichen Nebenblättern.

Lanzettlich

Schlanke „Lanzen“ – mehrere Male länger als breit, spitz zulaufend. Beispiele: Spitzwegerich, junge Brennnesselblätter (lanzettlich bis eiförmig), Schafgarbe (fein zerteilte, schmale Fiederblättchen).

Linear / Nadelförmig

Sehr schmal, fast ohne sichtbare Verbreiterung; bei Kräutern wie Rosmarin, bei Gräsern und Nadelgehölzen. Beispiele: Rosmarin, Binsen, Kiefern‑Nadeln.

Herzförmig

Am Blattgrund typisch eingekerbt, die Spitze läuft meist deutlich zu. Beispiele: Linden, Gundermann (klein, herzförmig bis nierenförmig), Huflattich (rund‑herzförmig, große Blätter nach der Blüte).

Rundlich / Nierenförmig

Kreisrund bis breiter als hoch, mit weichem Umriss; oft in Rosetten oder bodennah. Beispiele: Gänseblümchen (runde Grundblätter), Veilchen (nierenförmig), junge Malvenblätter.

Handförmig gelappt

Deutlich gelappte Blätter – die Lappen entspringen einem gemeinsamen Punkt, wirken wie gespreizte Finger. Beispiele: Ahorn (Bäume), Wildmalven (gelappte, weiche Blätter), Weinrebe (gelappt, variabel gezähnt).

Gefiedert (zusammengesetzt)

Mehrere Einzelblättchen reihen sich entlang einer Mittelachse an – „fiederig“. Beispiele: Eberesche (unpaarig gefiedert), Möhre und Wiesenkerbel (fein gefiederte Blättchen; hier besondere Vorsicht: Verwechslungsgefahr in den Doldenblütlern!).

Pfeil‑/Speerförmig, Dreieckig, Spatelförmig

Nischenformen, die beim Eingrenzen helfen: pfeilförmig (Amarantgewächse), dreieckig (Knöterich‑Verwandte), spatelförmig (breite Spitze, schmaler Stiel).

Blattform im Zusammenspiel: Rand, Nervatur, Stellung

Die Blattform allein ist selten entscheidend. Erst in Kombination mit weiteren Details wird aus einem Hinweis ein belastbares Ergebnis.

- Blattrand: glatt, fein/grob gezähnt, gekerbt, gelappt, dornig. Ein glatt‑eiförmiges Blatt führt zu anderen Arten als ein eiförmig‑gezähntes.

- Blattnervatur: parallel (z. B. Bärlauch), netzartig (viele Kräuter), gefiedert (Hauptader mit Seitenadern). Gegen das Licht halten hilft.

- Blattstellung: gegenständig, wechselständig, quirlig; Rosette am Boden oder verteilt am Stängel.

- Stängelquerschnitt: rund (häufig), vierkantig (typisch bei vielen Lippenblütlern), gerieft, hohl oder markig.

- Haptik & Oberfläche: behaart, borstig, filzig, glänzend, derb oder weich.

- Standort & Saison: Wiese, Waldsaum, Ufer; feucht/trocken; Frühjahrsrosetten vs. Sommerlaub.

Wer diese Merkmale bewusst kombiniert, löst selbst knifflige Fälle. Im Zweifel hilft ein Blick in die Pflanzenkunde oder in die Pflanzenübersicht mit sortierbaren Steckbriefen.

Praxis: Schritt‑für‑Schritt‑Checkliste

- Gesamtform ansehen: eiförmig, lanzettlich, herz‑ oder handförmig?

- Rand prüfen: glatt, gesägt/gezähnt, gelappt, dornig.

- Unter- & Oberseite vergleichen: Haare, Struktur, Farbe, Glanz.

- Nervatur lesen: parallel, netzartig, gefiedert; Blatt gegen das Licht halten.

- Blattstellung erfassen: Rosette, gegenständig, wechselständig, quirlig.

- Stängel testen: rund/vierkantig, hohl/markig, kantig/gerieft.

- Standort & Saison notieren: feucht/trocken, Sonne/Schatten, Frühling/Sommer.

- Fotos & Notizen machen: Detail + Gesamtwuchs; Datum, Ort, Licht.

- Mit Porträt abgleichen: in der Pflanzenübersicht oder per Pflanzenname.

- App‑Vorschlag verifizieren: Treffer nur übernehmen, wenn die Merkmale übereinstimmen.

Blattform im Jahreslauf & Standort‑Praxis

Blätter verändern sich im Laufe des Jahres: Frühjahrsrosetten sind häufig zarter, heller und manchmal anders geformt als die Sommerblätter. Bei manchen Arten sind die ersten Blätter schlicht und werden später stärker gelappt oder deutlicher gezähnt. Deshalb lohnt es sich, dieselbe Pflanze im Saisonverlauf mehrfach zu besuchen. Notiere dir, wie sich Form, Rand und Haptik verändern – das schafft ein verlässliches mentales Bild, das keine App ersetzen kann.

Der Standort liefert zusätzliche Hinweise: Auf mageren, trockenen Böden sind Blätter oft kleiner und fester, an schattigen, nährstoffreichen Stellen eher größer und weicher. Achte außerdem auf Begleitpflanzen – sie verraten dir viel über Boden und Feuchte. Ein Spitzwegerich in einer sonnigen Trockenmulde wirkt anders als einer am feuchten Wegrand, die Blattform bleibt jedoch erkennbar. So lernst du, zwischen natürlicher Variabilität und echten Artunterschieden zu unterscheiden.

Feldprotokoll & Dokumentation – so bleibt Wissen haften

Ein einfaches Feldprotokoll erhöht deine Trefferquote enorm. Lege dir eine kleine Routine an: Fotografiere Ober‑ und Unterseite des Blattes, mache eine Gesamtaufnahme vom Wuchs (Rosette, Stängel, Umfeld) und eine Detailaufnahme des Blattrandes. Halte Datum, Uhrzeit, Licht und Standortstichworte fest. Ergänze ein, zwei Stichworte zur Haptik (weich, derb, behaart, glatt). Beim späteren Abgleich mit der Pflanzenübersicht oder der Pflanzenkunde erkennst du blitzschnell, welche Merkmale wirklich tragen.

Mit der Zeit entsteht so dein persönliches Nachschlagewerk aus realen Funden. Es hilft nicht nur beim Identifizieren, sondern auch beim Lernen: Du siehst, welche Blattformen sich leicht verwechseln lassen, welche Ränder typisch sind und wann du genauer hinschauen musst. Wer seine eigenen Beobachtungen dokumentiert, lernt schneller, sicherer und nachhaltiger als mit jedem Einmal‑App‑Check.

Verwechslungsgefahr & Sicherheit

Drei klassische Stolpersteine zeigen, warum die 2‑Merkmale‑Regel so wichtig ist:

- Bärlauch vs. Maiglöckchen/Herbstzeitlose: Blätter wirken alle eiförmig. Unterschiede: Geruch (Knoblauch), Blattnervatur (parallel), Wuchs (Bärlauch einzeln aus dem Boden, Maiglöckchen paarweise), Blütezeit. Bei Unsicherheit niemals verzehren.

- Giersch vs. Giftige Doldenblütler (z. B. Schierling, Hundspetersilie): Gefiederte Blätter sind heikel. Achte auf Blattansatz, Geruch, Stängel (Flecken, Rillen), Blütenstand. Ohne sichere Kenntnis Finger weg.

- Löwenzahn vs. Jakobskreuzkraut: Grundrosetten können täuschen. Prüfe Blattnerven, Stängel, Milchsaft, Blütenstand. Kreuzkraut ist giftig.

Solche Beispiele zeigen: Die Blattform ist die Eintrittskarte – die Entscheidung fällt erst mit dem Gesamtpaket der Merkmale.

App + Merkmale: der Doppel‑Check

Apps sind praktisch, wenn es schnell gehen soll. Ich nutze sie gern für einen ersten Vorschlag. Doch ein Vorschlag mit „79 %“ ist kein Prüfsiegel. Mein Ablauf heute: 1) Foto und App‑Hinweis sichern, 2) Blattform & Rand checken, 3) Stängel, Blattstellung und Nervatur prüfen, 4) Standort & Saison abgleichen, 5) mit einem Steckbrief verifizieren. Erst wenn alles passt, ist die Pflanze „frei“. So werden App‑Tempo und Merkmals‑Sicherheit optimal kombiniert.

Beispiele aus dem Alltag

Brennnessel (Urtica dioica)

Lanzettlich bis eiförmig, grob gesägt, mit deutlicher Spitze. Charakteristisch sind die Brennhaare an Blatt und Stängel. Essbar (junge Triebe), vielseitig verwendbar – dennoch immer Handschuhe tragen und an sauberen Standorten sammeln.

Spitzwegerich (Plantago lanceolata)

Typisch lanzettliche Blätter mit parallel verlaufenden Nerven, Rosettenwuchs am Boden. Ein Paradebeispiel dafür, wie Form + Nervatur schnell zur Art führen.

Giersch (Aegopodium podagraria)

Dreizählig gefiederte Blätter, gesägt; sehr häufig an halbschattigen, nährstoffreichen Standorten. Essbar und aromatisch – aber in den Doldenblütlern genau hinsehen und Doppelgänger kennen!

Huflattich (Tussilago farfara)

Große, rund‑herzförmige Blätter mit deutlich strahliger Nervatur. Interessant: Die Blätter erscheinen erst nach der Blüte – ein Merkmal, das Verwechslungen verhindert.

Schafgarbe (Achillea millefolium)

Feinst gefiederte, sehr schmale Fiederblättchen – ein Beispiel dafür, dass „lanzettlich“ auch stark zerteilt sein kann. Duftend, vielseitig, ein Klassiker der Wiesenflora.

Malve (Malva spp.)

Weiche, rundliche bis gelappte Blätter mit sanfter Behaarung; häufige Begleiterin an Wegen und Zäunen. Die Kombination aus Form und Haptik macht sie unverwechselbar.

Familien‑Merkmale im Schnellprofil

Wer die großen Pflanzenfamilien kennt, ordnet Blattformen schneller ein:

- Lippenblütler (Lamiaceae): oft vierkantige Stängel, gegenständige Blätter, häufig lanzettlich bis eiförmig (z. B. Minze, Salbei).

- Korbblütler (Asteraceae): sehr variabel – von rund bis tief gelappt; oft feiner bis grober Rand (z. B. Löwenzahn, Schafgarbe, Wegwarte).

- Doldenblütler (Apiaceae): meist gefiedert/fein zerteilt; hohe Verwechslungsgefahr – hier unbedingt auf weitere Merkmale achten.

- Kreuzblütler (Brassicaceae): häufig lyrat oder grob gezähnt; Blätter oft am Stängel verteilt (z. B. Senf‑Arten, Knoblauchsrauke).

- Liliengewächse & Verwandte: breite, eiförmige bis parallelnervige Blätter aus dem Boden (z. B. Bärlauch) – Vorsicht Doppelgänger!

Häufige Fehler & Profi‑Tipps

- Nur ein Merkmal prüfen: führt zu falschen Treffern. Mindestens zwei unabhängige Merkmale + Standort/Saison.

- Nur ein Blatt ansehen: junge und alte Blätter können sich unterscheiden. Immer mehrere Blätter vergleichen.

- Licht & Perspektive ignorieren: Gegenlicht zeigt Nervatur besser; schräger Blick verzerrt Proportionen.

- Keine Notizen machen: Datum, Ort, Foto von Ober‑/Unterseite und Gesamtwuchs erhöhen die Trefferquote enorm.

- App blind vertrauen: erst mit Steckbrief abgleichen; bei Unsicherheit stehen lassen.

FAQ – Blattform bestimmen

Reicht die Blattform allein zur Bestimmung?

Nein. Die Blattform ist ein Filter , keine Endentscheidung. Ergänze Blattrand, Nervatur, Blattstellung, Stängel, Standort & Saison.

Welche Formen begegnen Einsteigern am häufigsten?

Eiförmig, lanzettlich und rundlich. Wer diese Formen sicher erkennt, reduziert die Kandidatenliste schnell auf wenige Arten.

Warum ist die Nervatur so wichtig?

Weil sie sich selten „verstellen“ lässt. Parallelnervige Blätter (z. B. Bärlauch) unterscheiden sich klar von netz- oder gefiedert‑nervigen Arten.

Wie nutze ich Apps richtig?

Als Vorschlaggeber – nicht als Beweis. Vorschlag notieren, dann Merkmale prüfen, mit Steckbrief abgleichen.

Gibt es eine schnelle Merkliste für unterwegs?

Ja: Form – Rand – Nervatur – Stellung – Stängel – Standort/Saison. Zwei Merkmale müssen sicher passen, sonst kein Verzehr.

Weiterführendes bei Kräuterleben

Vertiefe dein Wissen mit unseren übersichtlichen Ressourcen: Pflanzenübersicht (Steckbriefe, Merkmale), Pflanzenkunde (Grundlagen von Morphologie bis Familien) und Pflanzenname (alphabetische Suche). Nutze diese Seiten als Ergänzung zu deiner Feldpraxis – erst App, dann Merkmale, dann Porträt: So wird Bestimmen sicher.